Comenzaremos con una cita de Byung-Chul Han (1959) Corea del Sur / Alemania /

En La salvación de lo bello dice en su primera página: “Lo pulido, pulcro, liso e impecable es la seña de identidad de la época actual”

Dice Claudia Venturelli en un estudio sobre Mafud. “Un sociólogo de sentido común”.

¿Por qué rescatar a Julio Mafud al que podríamos definir como un sociólogo maldito para la academia y del cual hoy nadie habla? Porque aunque nadie hable de él muchas de las afirmaciones que hacemos los argentinos para definirnos, sin saberlo, refieren a las verdades que estableció en este libro y que durante gran parte del siglo XX y por qué no hasta nuestros días forman parte del régimen de visibilidad a la hora de caracterizar como somos los argentinos. .

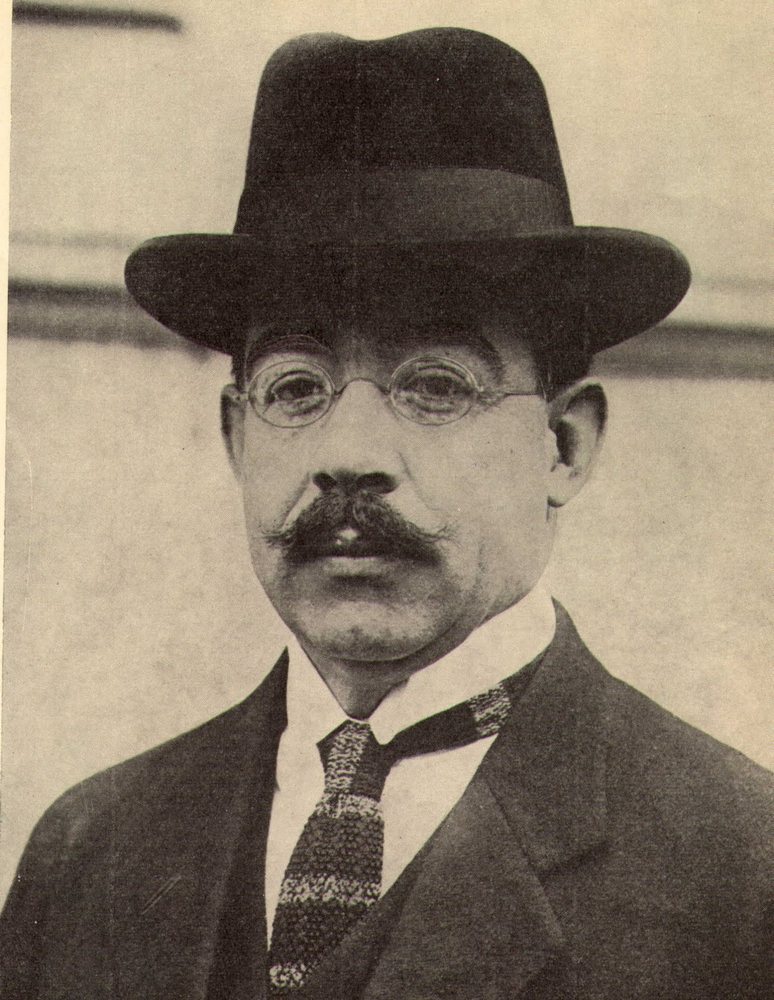

Julio Mafud (1928 – 1992)

Remedios de Escalada, durante los 80 fue el escritor que más libros vendió. Profesor del Instituto Grafotécnico. Ensayista, periodistas, trabajador ferroviario, estudios en Francia.

Autodidacta / Luis Danussi, Parte de Sarmiento y Martínez Estrada.

El desarraigo argentino (1966)

Sociología del peronismo (1972)

La revolución sexual argentina (1966)

Psicología de la viveza criolla (1965)

Sociología del fútbol (1967)

Juan José Sebreli publicará Fútbol y masas en 1981 / El fútbol de Sebreli es de 1966 /

Luis Danussi (1913-1978) activista del gremio gráfico, publicista del movimiento anarquista argentino.

Federación Gráfica Bonaerense (1945) Sebastíán Marotta / José Grunfeld / Jacinto Cimazo /

Enrique Medina (1937)

Escritor de clase baja, da vida a los marginados, desnuda sus miserias y humillaciones.

Las tumbas (1972) Vida en el reformatorio. En 1973 el gobierno peronista secuestra su novela Sólo Ángeles y se vuelve a editar en 1983.

Viveza criolla, corrupción política, coima, falsedad, oportunismo. “Yo argentino” / “El vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo” / “Hecha la ley, hecha la trampa” / “No te metás” / “Madrugá antes que te madruguen”.

Mafud: “Los organismos que adaptaron la viveza criolla a sus acciones fueron una máquina de defraudación para el público. Esas instituciones que pretendieron ser lo que no fueron (igual que cada individuo) se transformaron en una fábrica de valores falsos que desquiciaron el vivir societario. La desconfianza, la indiferencia y el escepticismo argentino le debe mucho al Estado que lo ha defraudado desde su origen”.

Un ejemplo en el cine: Plata Dulce (1982) Se iba a llamar Dios ha de ser argentino / Dirección de Fernando Ayala / Protagonistas Federico Luppi y Julio De Grazia./ El contexto es finales de los 70 /

Debemos recordar que Marcos Aguinis publica en 1988 Un país de novela. Va de la época virreinal hasta 1983. Uno de los personajes dice: “Me encarcelaron por ladrón, no por zonzo.”

Hay antecedentes de todo esto. El lazarillo de Tormes (1554) de autor anónimo es ejemplo de la picaresca española. El ciego lo introduce a Lázaro en la vida real, en el engaño y la mentira.

Ejemplo de todo lo mencionado. “La mano de Dios” / Maradona /

Isidoro Cañones /Dante Quinterno / Típico porteño de la viveza / Hacia 1940

Avivato / Lino Palacios / Evita el trabajo, viene lo piola, lo canchero, se las sabe todas / 1946 /

El truco y la política (de esto hablo Borges en varias oportunidades). Dijo Borges: “El argentino suele carecer de conducta moral…pasar por un inmoral le importa menos que pasar por zonzo.”

Es importante recordar a Borges y su mirada en torno al Martín Fierro. Un sólo tópico. El sargento Cruz se pone en contra de la ley que él mismo representa y traiciona a sus soldados desertando para defender a un gaucho matrero.

Para Jorge Luis Borges el Martín Fierro es un libro muy bien escrito y muy mal leído. Denostaba a su colega Leopoldo Lugones, que pretendía elevar a ese “gaucho matrero” a la condición de verdadero arquetipo, y aseguraba que, si en lugar de canonizar al libro de José Hernández, hubiéramos tomado al Facundo de Sarmiento como obra fundamental de nuestra literatura “otra sería nuestra historia y mejor”.

En las últimas décadas la soberbia, la pedantería y la vulgaridad en la televisión. En verdad en todos los medios. Y una decadencia ética, intelectual e ideológica.

Una sociedad desintegrada, amoral, pacata. El progresismo argento y las inflamaciones de derecha parecen ser el resultado de una picaresca sistemática.

Carlos Penelas

Buenos Aires, 4 de junio de 2024

.jpg)

.jpeg)